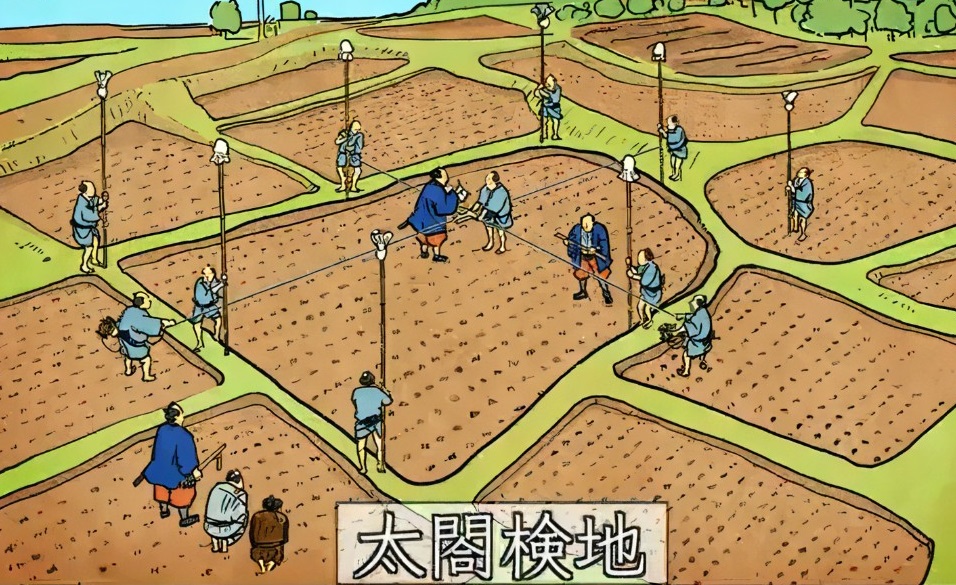

太閤検地(たいこうけんち)は、豊臣秀吉が天正10年(1582年)に開始し、租税賦課の基礎条件を明確にするために日本全土で行った検地(山林を除く田畑の測量及び収穫量調査)。日本初の全国規模の検地であり、従前の荘園制的特権を打破で各土地の収納を円滑にし、貢租(年貢)の徴収を容易にするため、荘・郷・保・里など区分が多々あった田制を統一して村制度を樹立させた。さらには、荘園制的所職を否定して各耕地1筆ごとに1作人(一地一作人)を原則とし、土地は画一的に領主に直属させた。これによって荘園制時代よりも各耕地の所有関係が整理され、日本の近世封建制度の基礎が確立された。天正の石直し、文禄の検地ともいう。この検地は、大化改新・地租改正・農地改革と並び、日本の歴史で重大な土地制度上の変革である。

概要

領主が自領内に課税するにあたり、その基礎資料として自領内の地勢を把握することは非常に重要ではあったが、家臣や領内の有力一族の抵抗が大きいため実施は難しいとされていた。しかし北条早雲に始まる戦国大名の出現で、自らの軍事力と裁判権を背景に独自の領地高権を行使することを可能とした。この行使の一例が検地であった。

織田信長も検地を実施していた(これを信長検地と呼ぶことがある。)が、このとき奉行人であった木下藤吉郎(後の秀吉)もすでに実務を担当していたことが知られており、その重要性を把握していたとみられる。天正10年(1582年)、信長を襲った明智光秀を山崎で討った後には、山崎周辺の寺社地から台帳を集め権利関係の確認を行うなど検地を本格化させていく。これらの、太閤を名乗る天正19年(1591年)以前からのものを含め、秀吉が関わった検地を太閤検地と呼ぶ。

この集大成として関白を辞して太閤となった秀吉は、将軍に上納されて叡覧に備用される「御前帳」になぞらえ、検地によって得られた膨大な検地帳を元に、国ごとに秀吉が朱印状で認めた石高を絵図を添えて提出するよう指令を出して徴収させた。これを「天正御前帳」という。後述するように太閤検地の成果は、権利関係の整理や単位統一が図られた革新的な意味をもつのみでなく、農民への年貢の賦課、大名や家臣への知行給付、軍役賦課、家格など、その後の制度、経済、文化の基礎となる正確な情報が中央に集権されて把握されたことであり、その意義は大きい。

後に徳川家康も、慶長9年(1604年)に単位を国から郷に改めて御前帳と国絵図を徴収している(慶長御前帳)。

特徴

土地の権利関係

戦国時代の日本では、個々の農民が直接領主に年貢を納めるのではなく、農民たちは「村(惣村)」という団体として領主に年貢を納めることがほとんどであった(地下請)。この体制では1つの村が複数の領主に年貢を納めていたり、農民が有力農民に年貢を納め、そこからさらに領主に年貢が納められるといった複雑な権利関係が存在した。

太閤検地ではこういった権利関係を整理し、ひとつの土地にひとりの耕作者=納税者を定めようとしたが、帳簿の上ではそうなっても、実際には依然として農村内で様々な権利関係が存在しており、領主に提出するものとは別に、村内向けのより実態に近い帳簿が作成されていた。

荘園制の終了

太閤検地により、8世紀から始まった荘園の時代は16世紀で終わりを迎えた。何故ならば、すべての農地に責任者が定められ、納める年貢の量も決められたからであった。

単位の統一

太閤検地は以下のような基準で行われた。

- 結果は石高で計算する。(それまでの貫高から改めた)

- 数の単位

- 6尺3寸=1間(約191cm)

- 1間四方=1歩

- 30歩=1畝

- 10畝=1反

- 10反=1町

- 田畑は上・中・下・下々の4つに等級づけする。

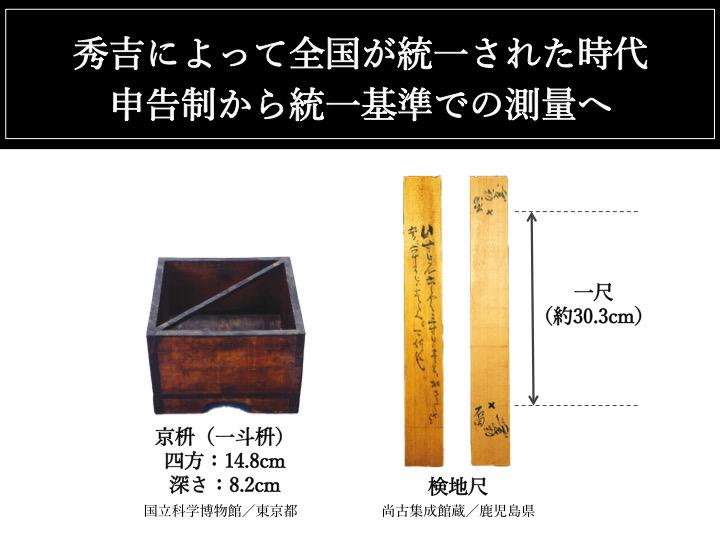

- 升は京枡を使う。

これによって表示が全て石高になるなど(石高制)、日本国内で土地に用いる単位がおおまかに統一された。

ただし、この基準で行われたのは天正17年(1589年)の美濃検地が最初で、それ以前の検地がどういった基準で行われたのかは不明である。また、その後の検地でも例外は多数存在する。

数字の正確さ

戦国時代までは農村側が自己申告する形式の検地(指出検地)が多かったが、太閤検地では多くの田畑が実際に計測された(丈量検地)。ただし、越後の上杉氏の領地など、実際に計測していない例も多く存在する。

なお「それまでの石高が年貢を表していたのに対し、太閤検地の石高は生産高を表している」と説明されることがあるが、これは誤りであるとも言われており、太閤検地での斗代・分米が鎌倉時代の荘園制のそれとほぼ近似していることを指摘していて殆どの場合、この石高から「免(=年貢の一定額免除)」が差し引かれた上で年貢が納められた。この事実も石高が生産高ではなく年貢高と認識されていたことを証明している。

ただし、出羽国の石高は明らかに異常で、極端に過少である(18万石以上ある置賜郡のみで出羽国の大半を占めてしまう)。

検地国数の推移

脚注

注釈

出典

関連項目

- 班田収授法

- 地租改正

- 地籍調査

- 検見法

- 定免法

- 荘園

- 役家体制論

外部リンク

- 『太閤検地』 - コトバンク