大槻 玄沢(おおつき げんたく、宝暦7年9月28日(1757年11月9日)- 文政10年3月30日(1827年4月25日))は、一関藩出身の江戸時代後期の蘭学者。諱は茂質(しげかた)、字は子煥(しかん)。出身地の磐井川から磐水(ばんすい)と号す。通称の玄沢は、出身地の地名である黒沢に由来する。

生涯

一関藩の医師でのちに藩医となった大槻玄梁の長子として陸奥国磐井郡中里に生まれる。玄沢9歳の時、オランダ流外科の開業医であった父が藩医となり、翌年一関に転居する。13歳の時、同じ郷里の医師建部清庵に師事し、早くから医学・語学に才能を示した。安永7年(1778年)、22歳の時、江戸への遊学を許されて、清庵と手紙のやり取りをしていた杉田玄白の私塾・天真楼に学び、医術を修めるかたわら、前野良沢にオランダ語を学んだ。安永9年(1780年)には、良沢のもとを訪れた仙台藩江戸詰の藩医工藤平助と知り合った。玄沢の遊学期間が終わりに近づいていることを師の良沢が惜しんでいることを知った工藤平助は、藩主田村村隆に遊学延長を願い、その結果期間が天明4年(1784年)まで2年延長され、玄沢の学問は大いに進展したといわれている。28歳になったこの年、父が死去し家督を継ぐことになった。

翌天明5年(1785年)10月、玄沢は長崎遊学を許され、江戸・大阪を経て長崎に到着した。その地でオランダ通詞の本木良永に寄寓し、4ヶ月あまり滞在し、良永や吉雄耕牛らと交わって語学力を磨き、翌年5月に江戸に戻った。天明6年(1786年)、玄沢は本藩の仙台藩医に抜擢されて江戸定詰を命じられたが、玄沢を本藩に推薦し、その実現に尽力したのも平助であった。こうしたことが機縁となり、のちに玄沢と工藤家とは親戚同様の交際をもつようになる。

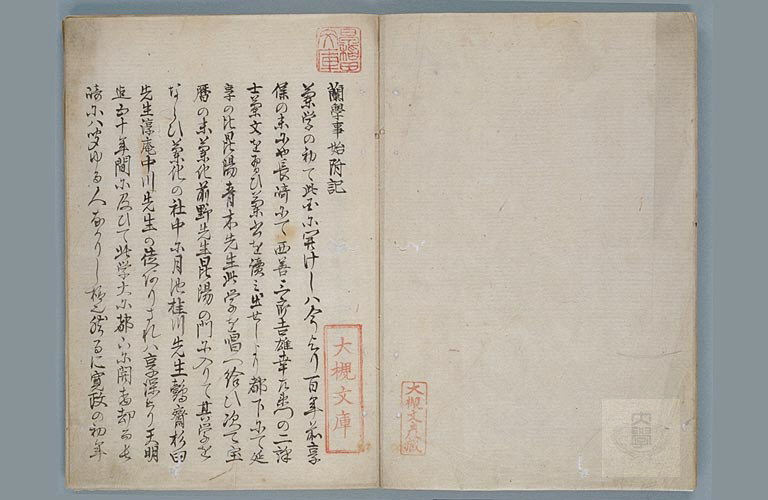

江戸詰になったのを機に、寛政元年(1789年)、玄沢は江戸三十間堀に私塾・芝蘭堂をひらいて多くの人材育成に当たった。弟子としては、宇田川玄真、稲村三伯、橋本宗吉、山村才助の4人は特に名高く、「芝蘭堂の四天王」と称された。ほかの弟子として宇田川玄随、小石元瑞、中天游らがいる。玄沢は、天明8年(1788年)、蘭学の入門書『蘭学階梯』を記したことで、蘭学界での地位を確立した。

師である杉田玄白から『解体新書』の改訂を命ぜられ、寛政2年(1790年)改訂に着手した。寛政10年(1798年)の『重訂解体新書』がそれで、改訂作業は文化元年(1804年)にいちおう完了した(刊行は文政9年(1826年))。

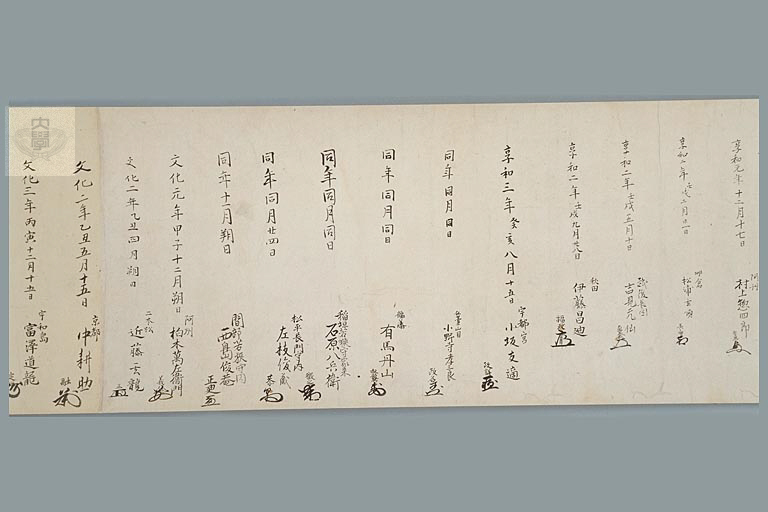

寛政6年(1794年)のオランダ商館長ヘイスベルト・ヘンミー(Gijsbert Hemmij)の江戸出府の際、オランダ人一行を定宿の長崎屋に初めて訪れ、対談した玄沢は、これを機にこの年の閏11月11日がグレゴリオ暦で1795年1月1日に当たることから、多くの蘭学者やオランダの文物の愛好家を芝蘭堂に招き、「オランダ正月」と呼ばれる西洋の暦に合わせた新年会を開いた。オランダ正月はそののち数十年にわたって毎年開かれ、ロシアに漂流したのち帰還した大黒屋光太夫なども招待された。また、オランダ商館長参府一行との対談は、以後、数回にわたっておこなわれ、これらは『西賓対晤』としてまとめられた。

文化元年(1804年)、志村弘強と共に、津太夫を含む漂流者4名の証言を元に、彼らの世界一周の旅(日本人として初めて)を語る『環海異聞』を執筆。

文化8年(1811年)江戸幕府の天文方に出仕して『厚生新編』の訳業に参加した。これは、ショメールの百科事典を翻訳するというもので、のちにその写本をひそかに仙台藩の書庫に収めた。これは『生計纂要』(宮城県指定有形文化財)という名称で現在まで伝えられている。

寛政12年12月10日(1801年1月24日)に工藤平助が没すると、玄沢は困窮した工藤家を救うために負債の後始末を含めた援助に尽力をして、文化13年(1816年)3月に刊行された平助の医書『救瘟袖暦』には序を書いている。

文政10年3月30日(1827年4月25日)死去。墓所は江戸高輪の東禅寺。

著訳書

著訳書はたいへん多く、300余巻におよぶといわれる。

- 『重訂解体新書』

- 『六物新志』

- 『瘍医新書』

- 『蘭畹摘要』

- 『蔫録』

- 『大西徽瘡方』

などの医書や本草書のほか、

- 『蘭学階梯』…安永10年起草、天明3年完成、天明8年刊行

などの語学書・蘭学入門書があり、上述の『生計纂要』、『西賓対晤』(せいひんたいご)、若年寄堀田正敦への献策書『捕影問答』(ほえいもんどう)、および、仙台藩の依頼でロシア船で送り返された同藩の漂流民に事情聴取した際の記録『環海異聞』などがある。

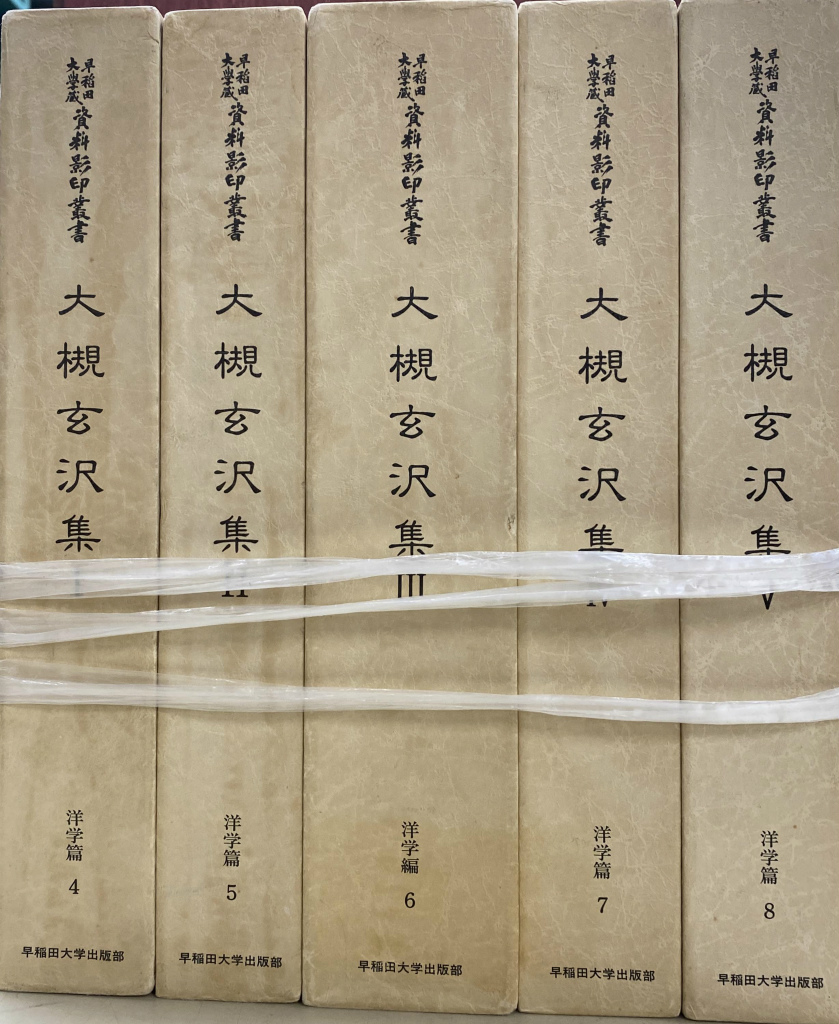

早稲田大学図書館には大槻家の文書の多くが収納されており、1953年(昭和28)に「洋学文庫」として整理公開された。1994年(平成6)6月28日に大槻玄沢関係資料のみが一括で重要文化財に指定された。

大槻三賢人

玄沢以後、大槻氏からは優秀な学者が多く輩出し、「西の頼家、東の大槻家」(頼家は頼山陽で有名)ともいわれた。玄沢の息子に漢学者の大槻磐渓、孫に国語学者の大槻文彦がおり、郷里の一関では、この3人を「大槻三賢人」と称する。

養賢堂学頭の大槻平泉も同族の出身である。玄沢の長男・大槻玄幹(号は磐里、1785-1838)は仙台藩医の傍らオランダ語文法書「蘭学凡」を著し、幕府天文方の蛮書和解御用の翻訳官となった。

家系図

出典:『ダ・ダ・スコ』p25-29

脚注

関連文献

- 『環海異聞』(志村弘強共編、池田晧訳、海外渡航記叢書:雄松堂出版、1989年)

- 『環海異聞―本文と研究』(志村蒙庵(弘強)共編、八坂書房、1986年)

- 『磐水存響 乾・坤』(大槻茂雄編、思文閣出版、1991年)、復刻版・2冊組、編者は子孫。

- 『大槻玄沢の研究』(洋学史研究会編、思文閣出版、1991年)

- 加藤九祚『初めて世界一周した日本人』(新潮選書、1993年)

- 片桐一男『蘭学、その江戸と北陸 大槻玄沢と長崎浩斎』(思文閣出版、1993年)

- 大島英介『槻弓の春 大槻玄沢の横顔』(岩手日日新聞社、1999年)

- 阿曽沼要『大槻三賢人』(高橋印刷株式会社、2005年)

- 『GENTAKU~近代科学の扉を開いた人~』一関市博物館 、2007年(平成19年)9月

- 大島英介『遂げずばやまじ 日本の近代化に尽くした大槻三賢人』(岩手日報社、2008年)

- マンガふるさとの偉人「大槻三賢人」 発行一関市教育委員会 2024年3月 https://www.bgf.or.jp/bgmanga/304/

- 一関市博物館編『学問の家 大槻家の人びと-玄沢から文彦まで』(吉川弘文館、2024年)ISBN 9784642084581

出典

- 関民子『只野真葛』吉川弘文館〈人物叢書〉、2008年。ISBN 9784642052481。国立国会図書館書誌ID:000009899280。

- 岡田俊裕『日本地理学人物事典』原書房〈近世編〉、2011年。ISBN 9784562046942。

関連項目

一関市博物館‐玄沢に関するに関する展示がある。

外部リンク

- 「大槻玄沢」朝日日本歴史人物事典(コトバンク)