フルム・ダンベール(フランス語: Fourme d'Ambert)は、フランスのオーヴェルニュ地域圏内ピュイ=ド=ドーム県全域およびカンタル県の一部、そして隣接するローヌ=アルプ地域圏のロワール県で生産される、牛乳を原料としたブルーチーズ。フルム (Fourme) は「型」を意味する forme が語源で、これはさらにギリシア語の formos, ラテン語の forma を語源とする。ダンベールは地名のアンベールである。「高貴な青カビ」と言われ、日本におけるブルーチーズの嗜好としては「ロックフォールと人気を二分」などと評される。

ちなみに同域には同じくダンベールを冠するクロタン・ダンベール(フランス語: crottin d'Ambert)というチーズもあるが、これはヤギの乳から作られるものであり別物である。

歴史

伝説によればガリア人と呼ばれていた人々がすでに製法を見出していたともされるが、著されたのが7世紀または9世紀とされる文献による言及が、確認可能な初出とされる。AOCにより名称が固定されるまでは fourme de roche, fourme de pierre sur haute などと呼ばれていた。1972年に、製法が同じでかつ立地もフォレ山脈を挟んで東西と近い、東のモンブリゾンで生産されていたフルム・ド・モンブリゾン (フランス語: fourme de montbrison)と纏めてAOC認定を受けた(西側がアンベール)。その後、2002年に個別の名称に分割認定された。

いつの頃か定かではないが、熟成の際には熟成室などではなく、岩のくぼみに置いて熟成させていたという話もある。

フェルミエ(農家による完全な自家製)は少なく、2008年以降現在では工場制が主流になっているという。

原料・製法

原料とする牛乳は搾乳後48時間以内のもので、低温殺菌したものを利用する。摂氏30-35度に加熱し、牛乳に酵素を加えカードとした後に細かく切り分けて型に入れて水気を切る。その後1日程度おいてから取り出し塩を加え再度型に戻す。さらに1日程度してから型から抜き、台の上で2日ほど乾燥させる。この後に串で差してアオカビを内部に埋め込む。串で差すことにより内部のカビに酸素を供給できる。

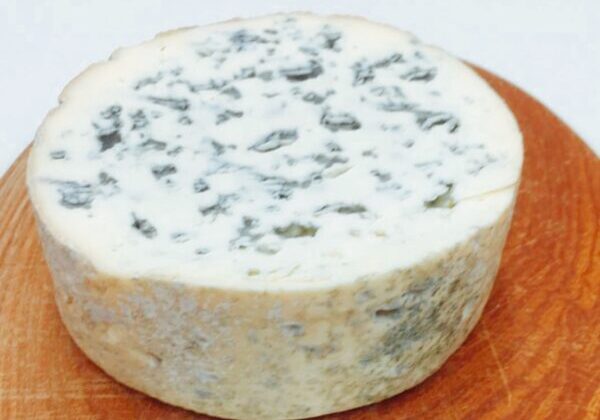

その後は熟成室で熟成させるが、熟成期間は最低28日 - 2ヶ月程度で、通常2ヶ月とされる。2ヶ月ほどで内部にアオカビが広がり、表皮にも白、青、赤のカビを帯びるようになる。

特徴

アオカビは多め。一般にアオカビの多いブルーチーズは味が強く個性が強いとされるが、フルム・ダンベールは入門用と位置づけられ、ブルーチーズの中では食べやすいチーズと分類される。

表皮は硬いものから湿気を帯びたものまでさまざまであるが、中身はしっかりとし、弾力がある。味は先述のように穏当であり、甘味も感じられる。

相性がよいとされるのは赤ワインやポートワイン。赤ワインはフルボディでも軽いワインでもよいとされる。白ワインでも相性がよいとされるものもある。パンにのせるだけでもよいし、野菜や果物と一緒に食すのもよいとされる。

脚注

外部リンク

- ウィキメディア・コモンズには、フルム・ダンベールに関するカテゴリがあります。